„In einem Dialogprozess eine Lösung finden“

Seit sich die Krise in der Zentralafrikanischen Republik verschärft hat, kommen immer wieder Flüchtlinge in die Region Goré und Moundou. Abbé Ésaü Nodjiram, Caritas Koordinator der Diözese Goré, äußert sich bei seinem Besuch bei Caritas international im August 2017 in Freiburg besorgt über die humanitäre Lage der Geflüchteten. Vor Ort bemüht sich die Diözese nun um einen Dialog der Verständigung mit der einheimischen Bevölkerung und für den Zugang zu Land für die Rückkehrer.

Abbé Ésaü Nodjiram, Koordinator der Caritas Goré (links), und Volker Gerdesmeier (rechts), Leiter des Referats Afrika bei Caritas international, im Mai 2017 bei einem Treffen in Goré.Caritas Goré

Abbé Ésaü Nodjiram, Koordinator der Caritas Goré (links), und Volker Gerdesmeier (rechts), Leiter des Referats Afrika bei Caritas international, im Mai 2017 bei einem Treffen in Goré.Caritas Goré

Caritas international: Wie kam es zu der Flucht beziehungsweise zu der Rückkehrbewegung?

Abbé Ésaü Nodjiram: In Zentralafrika, das immer wieder von Krisen erschüttert wird, kam es 2012 zu einem erneuten politischen Konflikt. Als die Koalition mehrerer muslimischer Rebellengruppen gegen den ehemaligen Präsidenten François Bozizé putschten und die Macht an sich rissen, bildete sich eine Gegen-Allianz von Milizen. Der eigentlich politische Konflikt wurde von vielen als ethnischer und religiöser Konflikt wahrgenommen.

Die Regierung im Tschad hat daraufhin beschlossen, dass die muslimische Bevölkerung, die mehrere Jahrzehnte zuvor aus dem Tschad in die Zentralafrikanische Republik umgesiedelt war, nun in den Tschad zurückkehren könne. Dafür hat die Regierung im Süden des Landes und auch in der Umgebung der Stadt Goré Land für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Daher leben viele dieser "Rückkehrenden" in unserer Diözese, in der die einheimische Bevölkerung mehrheitlich Christen sind. In den städtischen Zentren leben zudem Muslime aus dem Norden des Tschad, sie treiben hier Handel, aber nur wenige leben auf dem Land in einem der 45 Dörfer unserer Diözese.

Wie gestaltet sich die Sicherheitslage für die Geflüchteten in Goré?

Als die Menschen in unserer Diözese angesiedelt wurden, hat die staatliche Verwaltung mehrere Gremien geschaffen, die für die Sicherheit zuständig waren, und die Geld und Mittel bereitstellten, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Nach einiger Zeit befanden die Menschen, dass der Staat nicht alles getan hatte, was für die Geflüchteten nötig gewesen wäre, um die Grundversorgung zu garantieren. Zudem wurden die Strukturen, die sich um die Bedürfnisse der Menschen gekümmert haben, nicht weiter unterstützt. Von den 57 humanitären Hilfsorganisationen, die 2015 Süden des Landes aktiv waren, arbeiten jetzt gerade noch 24. Weitere enden mit ihren Einsätzen im Juni 2017. Es bleibt ein Schilderwald, aber es gibt keine Unterstützung.

Von daher fühlen sich die Menschen, die ohne Hab und Gut aus der Krisenregion der Zentralafrikanischen Republik geflohen waren, weitgehend allein gelassen. Damit stellt sich auch die Frage der Sicherheit erneut. Es kommt vereinzelt zu Straßenblockaden, die fehlende Unterstützung schafft Unsicherheit in der ganzen Region.

Der Tschad belegt mit Platz 186 einen der niedrigsten Ränge beim Index für menschliche Entwicklung. Das deutet auf große Versorgungsengpässe auch für die tschadische Bevölkerung hin. Inwieweit sind hier auch Konkurrenzen zwischen der lokalen Bevölkerung und den Rückkehrenden zu befürchten?

Zum einen ist zu sagen: Seit Beginn des Jahres gibt es im Tschad eine schwere ökonomische und soziale Krise. Denn die Wirtschaft des Landes basiert ganz wesentlich auf Deviseneinnahmen durch den Export von Erdöl. Und seit der Weltmarktpreis für Erdöl gefallen ist, stehen der Regierung im Tschad bei weitem nicht mehr die Mittel zur Verfügung, die sie benötigt, um die Versorgungsleistungen für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Soviel zur generelle Krisensituation, die das ganze Land betrifft.

In Goré war man nicht darauf vorbereitet, so viele Flüchtlinge aufzunehmen, schließlich war es der Staat, der das beschlossen hatte. Die Bevölkerung hatte daher keine Gelegenheit, sich dagegen auszusprechen. Konfliktpotenzial birgt nun aber die Landfrage, denn die Flächen sind knapp. Alle, ob Einheimische oder Rückkehrende, beanspruchen Land für den Anbau von Nahrungspflanzen, viele wollen nun auch Vieh halten. Schon für die lokale Bevölkerung sind die Felder oft knapp, zudem gibt es bereits Konflikte mit den Viehaltern. Manchmal verhandeln die Rückkehrer mit der lokalen Bevölkerung und leihen oder pachten ein Feld für den Anbau. Aber das Landproblem existiert, insbesondere der Wunsch der Rückkehrenden, als Viehhalter tätig zu sein und auch Rinderherden zu halten, birgt Konflikte. Denn die lokale Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft.

Wer unter den ohnehin Bedürftigen gehört aus ihrer Erfahrung zu der verwundbarsten Personengruppe?

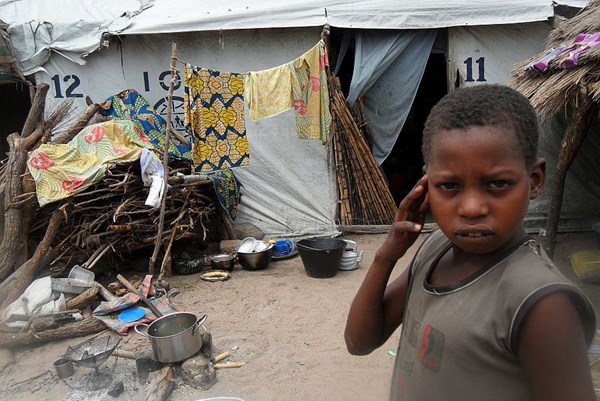

Das sind die Geflüchteten, sie waren gezwungen zu gehen, sie haben alles zurückgelassen, sie haben keine finanziellen Mittel. Und sie haben kaum Zugang zu einer medizinischen Not- oder Grundversorgung, insbesondere schwangere Frauen haben große Probleme. Auch erleiden die provisorisch gebauten Unterkünfte mit der Zeit starken Verfall und die Rückkehrer/innen haben kaum Zugang zu Baumaterialien. Doch man darf keineswegs vergessen, dass es auch sehr bedürftige Menschen unter der lokalen Bevölkerung gibt.

Haben die Kinder Zugang zu einer staatlichen Schule in Goré?

Die beiden Siedlungen der Rückkehrer liegen etwas entfernt vom Zentrum. Die Kinder gehen nicht auf die Schule nach Goré und auch andere Bildungsstrukturen fehlen. Doch es gibt selbstorganisierte Koranschulen innerhalb der Siedlungen.

Wie sieht die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus? Inwieweit kann die Ernährung als sicher gelten?

Die landwirtschaftliche Produktion ist im Tschad grundsätzlich nicht besonders gut, in der Region Goré sind die Ernten zwar üppiger als in anderen Regionen, dennoch sind die Böden vielfach arm an Nährstoffen oder die Niederschläge knapp. Die Hauptnahrungspflanzen der Region sind Hirse und Sorghum, doch es wird auch Mais angebaut, zudem Süßkartoffeln und Maniok. Wir brauchen nun auch wegen der nachlassenden Niederschläge mehr Varietäten. Auch in Anbetracht der wachsenden Bevölkerung reichen die Ernten nicht mehr aus, um alle zu ernähren. In den Monaten Juli bis September treten regelmäßig Nahrungsengpässe auf, viele Menschen leiden dann auch in unserer Diözese an Hunger. Und seit einigen Monaten werden nun auch von der Regierung keine Lebensmittelgutscheine mehr ausgegeben, daher wollen die Rückkehrenden unbedingt Felder selber bewirtschaften, der Druck steigt.

Haben die geringen Ernten einen Einfluss auf die lokalen Preise?

Schon vor einigen Jahren, als der Erdölpreis in die Höhe kletterte, sind die Preise für Lebensmittel und für Dinge des täglichen Bedarfs ebenso gestiegen. Sie blieben dann auf diesem hohen Niveau, völlig unabhängig von dem dann fallenden Erdölpreis. Zudem waren die Hilfsorganisationen zur Zeit der großen Fluchtbewegung ab 2015 recht zahlreich vertreten, auch das hatte einen Einfluss auf die lokalen Preise. Die Anwesenheit der Organisationen vermittelt bei der lokalen Bevölkerung den Eindruck, es gebe Arbeit und Geld im Dorf, doch mit den steigenden Preisen können sich viele lokale Bewohner nicht mehr leisten, was sie für ihren täglichen Bedarf brauchen. Deswegen haben die Menschen zunehmend Probleme, sich ausreichend zu ernähren.

Das Thema Landknappheit scheint damit ja zentral. Was gedenkt die Diözese hier zu tun?

Ja, weil die Landfrage nicht geklärt ist und es nicht genug Land für alle zu geben scheint, die Land- oder Viehwirtschaft betreiben wollen, steigen die Spannungen enorm.

Es bestehen bereits Konflikte mit den Viehhaltern in der Region, die ihre Tiere in größeren Viehlagern halten und für die Weide viel Platz benötigen, der aber auch von den Kleinbauern beansprucht wird. Die Konflikte sind also bereits da, wir bieten von der Diözese hier regelmäßig Streitschlichtungen an, mit allen Beteiligten, den traditionellen Vorstehern, den Dorfchefs. Es braucht eine Regelung, um Konflikte nicht eskalieren zu lassen.

Nun drängen zudem die Rückkehrenden darauf, Zugang zu Land zu erhalten. Dafür braucht es einen Dialogprozess mit den Verantwortlichen, den Dorfvorstehern, den Kantonchefs, den gewählten Vertretern der Rückkehrgemeinden. Es müssen unbedingt die Problemlagen und die Bedürfnisse aller angesprochen werden, man muss gemeinsam darüber verhandeln und die jeweilige Lage genau betrachten. Auch die lokale Bevölkerung wächst, die Böden verarmen, auch sie stellen Bodenbesitzansprüche. In welcher Weise die lokalen Verantwortlichen Bodennutzungsrechte zuteilen können, kann man schließlich nur im Dialog mit ihnen lösen. Wir brauchen eine akzeptable Regelung darüber, wer wann welche Flächen nutzen darf, wann eine Fläche bebaut und wann sie beweidet werden kann und wo die Rinderherden passieren dürfen, ohne die Felder zu zerstören.

In den Komitees, die wir ins Leben gerufen haben, finden sich Vertreter aller Lager, Dorfchefs, ich als Pfarrer, gewählte Vertreter der Rückkehrgemeinden und Imame sowie Priester. Die Arbeit der Komitees hat bereits erste Früchte getragen, man spricht dort über die Frage, was es braucht, um den Frieden zu wahren, darüber, was ein friedliches Zusammenleben bedeutet. Die Menschen schätzen die Komitees und diese Arbeit sehr. Jährlich am 21. November veranstaltet die Diözese ein großes Treffen. Im vergangenen Jahr nahm dort ein Imam teil, der unter den Geflüchteten lebt und der während der Feier in dem großen menschengefüllten Saal auf mich zukam und mir sagte, dass es an Dialogprozessen fehle, die Menschen müssten miteinander sprechen, denn die Situation in der Zentralafrikanischen Republik spitze sich zu, und wenn man nicht darüber spreche, laufe man Gefahr, den Konflikt auch hierher zu tragen. Wenn man aber die Dialoginitiative zu einer Gewohnheit mache, also regelmäßig pflege, wäre das gut. Der Imam wie auch viele andere haben uns öffentlich ermutigt, diese Arbeit weiterzuführen.

Das Interview führte Martina Backes / 9. August 2017 in Freiburg